| 索引号 | 53040020241542030 | 文 号 | |

| 来 源 | 玉溪网 | 公开日期 | 2024-07-11 |

玉溪研究者领衔 首次从澄江生物群化石中找到答案破解微网虫“眼睛”之谜

7月8日,陈爱林教授(右一)与团队成员进行探讨交流。

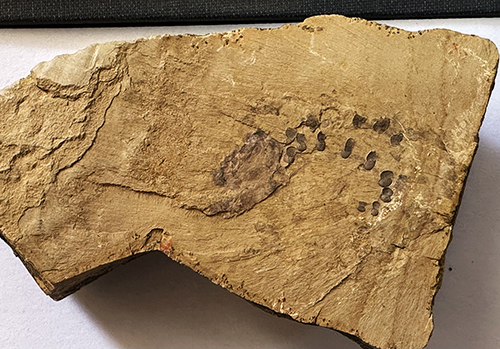

中华微网虫化石。

澄江生物群发现40周年之际,7月6日,一项由玉溪本地研究者领衔、国内外研究者共同参与的研究成果在《通讯生物学》(Communications Biology)在线发表,首次揭示了澄江生物群保存完整软躯体的中华微网虫的蜕皮过程,并修正了业内关于微网虫骨板功能的一些错误假设。

《通讯生物学》是《自然》旗下生物学领域顶级期刊。此次发表的论文题为《寒武纪早期装甲类叶足动物的蜕皮》。玉溪师范学院陈爱林教授与法国里昂第一大学Jean Vannier教授为共同第一和共同通讯作者,澄江化石地世界自然遗产博物馆郭进研究馆员,西北大学韩健教授、王邓博士,丹麦哥本哈根大学Piotr Gasiorek博士、玉溪市博物馆马文娇馆员为共同作者。

7月8日,陈爱林教授向记者介绍,微网虫是生活在5亿多年前寒武纪早期全球分布的一类灭绝海洋无脊椎动物,是寒武纪大爆发理论的核心支撑证据之一。世界范围内,微网虫骨片最早发现于1975年,因其网状外形而得名,但无法确定是完整动物个体还是其身体的某一部分。1987年在中国云南澄江帽天山首次发现了完整微网虫化石,古生物学家发现这些奇形怪状的骨板长在蠕形动物的身上,9对蜂巢状骨板位于躯干两侧,各自对应一对柔软腿肢。1991年这一神奇的造型登上英国《自然》杂志封面,成为最具科幻色彩的远古生物。今年4月18日,中国国家邮政局发行了《世界自然遗产——澄江化石地》特种邮票1套3枚,中华微网虫化石是第一枚。

然而,长期以来,微网虫骨板的功能存在争议。有研究者认为,其骨板形态近似于节肢动物的复眼;也有人认为,骨板是连接身体躯干和腿的“膑骨”,或者可能是物质交换和呼吸的通道。然而,这些观点都缺乏功能形态学研究作为证据支撑。

陈爱林教授表示,为破解微网虫网状骨板的奥秘,以玉溪师范学院为首的国内外科研团队对我国澄江生物群特异埋藏的微网虫化石标本开展了近五年的研究,找到了正在蜕皮的微网虫的化石标本,确认了微网虫的装甲和蜕皮过程,认为微网虫骨板具有保护功能,否定了微网虫具有九对“眼睛”的假说。

研究发现,微网虫骨板是表皮角质层硬化物,在蜕皮时期,由下层细胞分泌形成新骨板,新旧骨板叠覆并短暂保存在一起。同时,在身体中间部位骨板先复制,然后前后两端开始复制,表明蜕皮并不是沿着身体同时发生,而是可能从中心区域开始,然后向前和向后延伸。(玉溪市融媒体中心记者 蒋跃 文/图)

相关阅读:

- 玉溪市政府网站监管年度报表(2022年度) 2023-01-28

- “温暖玉溪 添翼计划”夏令营开营 2025-07-30

- 玉溪连续六次荣获“全国双拥模范城”称号 2025-07-30

- “温暖玉溪 添翼计划”夏令营开营 2025-07-30

- 柏影暗藏古城时光密码——寻找玉溪名木古树系列报道之“江城古柏” 2025-07-30

- 澄江市委常委会召开第161次会议 2025-07-30

- 玉溪市文联美术家协会到澄江开展志愿服务活动 2025-07-30

- 澄江市“百名干部进小区”打造基层治理新格局 2025-07-30

- 玉溪公路局档案规范化整理服务项目竞争性磋商采购公告 2025-07-29

- 玉溪职业技术学院2025年现代职业教育质量提升采购项目——科创校区学生公寓升级建设项目公开招标公告 2025-07-29

滇公网安备 53040202000080号

滇公网安备 53040202000080号